Dans le Sud en allé : Esplanade Avenue par J.Christophe Montclar

Annick Le Scoëzec Masson. Photo de E.A. de Sà e Benevides.

Annick Le Scoëzec Masson : Esplanade Avenue, Paris L'Harmattan, 2010

Un traducteur français de Faulkner, dans une scène qui se passe à La Nouvelle-Orléans, traduit littéralement une phrase qui nous vaut cette perle : « un Noir venait de débarquer d’Alger »... En fait, il s’agit du quartier d’Algiers, de l’autre côté du Mississippi, pour lequel et à partir duquel on prend le bac, à l’instar de ce Noir. Bien sûr, si ce quartier néo-orléanais s’appelle Algiers, c’est parce que les esclaves, jadis, y débarquaient, venant d’Afrique du Nord où les barbaresques organisaient ou facilitaient leur traite. Cette petite méprise (les realia sont une des bêtes noires de la traduction), ce télescopage pourrait servir d’introduction au personnage principal du roman d’Annick Le Scoëzec Masson, Esplanade Avenue, le protagoniste qui porte le nom de Marvillèse, dans un mélange d’espagnol et de français (où l’on retrouve maravilla, la merveille)1. Et le lecteur se rappellera que La Nouvelle-Orléans fut également une possession espagnole, comme en témoignent notamment ses grilles de fer forgé, ses balcons et galeries de bois, ses carreaux de faïence, ainsi que son hôtel de ville qui porte encore le nom de Cabildo (« conseil communal »).

Eugène Marvillèse condense toutes ces appartenances, y compris l’Afrique du Nord où il naquit à l’époque de la « présence française », pour utiliser l’expression consacrée par ceux que leur passé même rend timorés, au point de n’oser dire l’Empire 2. Et nous apprenons qu’il était peintre, tout comme son contemporain Degas, qui séjourna lui aussi à La Nouvelle-Orléans : on y visite aujourd’hui une maison qui appartenait à sa famille et qui se trouve, précisément, sur Esplanade Avenue, la perle du « Quartier français ». Degas, c’est l’âge d’or de la peinture moderne en France : l’impressionnisme et les nombreux courants qui rivalisent et se relancent à la charnière des XIXe et XXe siècles.

Que faisait Marvillèse dans cette ville à la fois mythique et sulfureuse, aristocratique et crépusculaire, peu après l’époque où y vécut un écrivain aux multiples appartenances, lui aussi, le Gréco-Irlandais (et bientôt Japonais) Lafcadio Hearn ? C’est la question que se posent deux autres personnages du roman d’Annick Le Scoëzec Masson, Gwen et sa compagne Miette. Et ceux-là sont nos contemporains, au tournant des XXe et XXIe siècles, à la veille de l’an 2000. Le nom même de Gwen (tout comme le patronyme de l’auteur) ouvre encore sur d’autres horizons : la Bretagne. Car Esplanade Avenue n’est pas seulement un roman de la grande ville (le Paris du Vieux Monde fin-de-siècle et la métropole du Sud des États-Unis en déshérence), mais un livre ancré dans la campagne de France, dans sa rudesse comme dans ses légendes, dans son âpreté comme dans la douceur de sa patine et des fruits d’arrière-saison3. L’auteur excelle dans ces évocations du terroir, aussi bien de la forêt du roi Arthur que des bayous et des paluds de Louisiane. Le livre se construit ainsi dans l’alternance, dans un chassé-croisé d’une fin de siècle à l’autre. Avec toujours, comme point de fuite, l’énigme de Marvillèse et de son grand amour, Aube, qui le conduisit finalement à s’embarquer pour les Amériques. Avec, toujours, cette composante trouble - et périlleuse, comme la navigation sur le Mississippi - du servage et de la ségrégation. Tocqueville lui-même, un historien pourtant d’une grande mansuétude, ne cachait pas qu’il réservait toute sa haine aux fondateurs de l’esclavagisme qui, à ses yeux, avaient semé une essence empoisonnée à tout jamais et qui pèserait lourd sur le destin des États-Unis. Par quelques touches habilement distribuées, çà et là, Annick Le Scoëzec Masson nous fait sentir cette présence de l’Autre, « inquiétante étrangeté ». Car l’ancien « Quartier français » et son équivalent anglo-saxon (celui du tramway nommé Désir car il n’arrive jamais à l’heure) n’est qu’un point sur le plan de la vaste cité et de son agglomération, le tout ceinturé, encerclé par ce géant que les Indiens nommèrent le Père des Eaux (Mississippi) et que sillonna longtemps Mark Twain, le fleuve aux redoutables colères et aux innombrables bras qui fouillent les tréfonds de la vase, dans une prolifération de racines et de batraciens.

Knute Heldner : Bayou Home.

Thomas Addison Richards: River Plantation, 1855.

Certes, cela ne doit pas nous faire oublier les noms du tracé (au cordeau) du French Quarter (la rue Royale, la rue de Chartres - avec son hôtel Richelieu - et la rue de Toulouse, la rue Bourbon et la rue Dauphine), avec les fleurs de lys et les boutiques à l’ancienne, avec les réverbères et les restaurants d’autrefois où les clients, de nos jours encore, veillent à soigner leur mise, avec le jazz qui déferle sur les trottoirs et devant Preservation Hall (le temple de Satchmo), les bars et cabarets où le nom d’une boisson, à lui seul, résume le topo : Hurricane, l’ouragan, mais cette altérité, à laquelle renvoie par excellence la guerre de sécession, la violence larvée, en sourdine, ou aveuglante est toujours là, jusque dans l’air que l’on respire sur Jackson Square, devant la cathédrale Saint-Louis et la petite allée contiguë, ombragée, où habita le jeune Faulkner : Les Palmiers sauvages... En deux minutes de marche, vous passez de Magazine Avenue (qui pourrait se trouver sur les hauteurs de Beverly Hills), avec ses résidences cossues, ses colonnades et frontons immaculés, ses jardins luxuriants, à une artère au nom indien, imprononçable, qui se termine en taudis, en terrains vagues, en voitures borgnes, en misère et trafics de junkies : « Trois hommes ivres ou drogués nous croisent en titubant avec des éclats de rire. On dirait les zombis loqueteux du cimetière Saint-Louis. [...] Au carrefour, la vieille Chevrolet s’est arrêtée. Elle a marqué le stop, me dit Gwen, mais moi je vois bien qu’il n’y a rien et qu’elle reste quand même sans bouger. Je vois bien, moi, qu’ils nous attendent. [...] Et s’ils sortent sans crier gare, s’ils nous prennent en tenaille, ces malabars, et qu’ils nous font la peau ? S’ils nous dévalisent en s’en vont peinards avec nos papiers, qui nous retrouvera ? Derrière, les animaux du terrain vague ont disparu... » Cet extrait du chapitre X, au milieu du roman, nous montre comment tout, là-bas, peut basculer dans son contraire, en un clin d’œil. Comme dans une page de Sanctuaire ou de Lumière d’août.

Au milieu du gué, du lit profond du fleuve interminable, une autre tragédie, loin des sun-lights et des modes parisiennes : la présence - généralement invisible - des Cajuns. Autre déformation historique, celle des Acadiens, déportés du Nord canadien, manu militari, par leurs voisins anglais4. Ici, loin des rengaines folkloriques, nous retrouvons la trace de Chateaubriand : d’une part, le souvenir des guerres vendéennes, de la Bretagne réfractaire à la Révolution ; de l’autre, les Natchez, le massacre et la disparition des Indiens nord-américains. Cet écheveau de strates s’est cristallisé sur ces terres dont le nom se prononce, au sud de la Louisiane, non pas comme en français, mais en insistant sur le i central, en détachant les deux lettres de Louis et Anne, Louisiana, autre pomme de discorde, en fait... des interminables querelles dynastiques sur le Vieux Continent.

C’est dire l’épaisseur géographique et historique de ce roman très dense. Et c’est toute l’ambiguïté de l’Esplanade Avenue : d’un côté, l’esplanade est un lieu dégagé d’où l’on découvre un ensemble (et l’avenue s’ouvre, large, devant nous) ; de l’autre, les pièces de cet ensemble sont entourées de futaies, de murs ou de clôtures ; secrètes, fermées au regard ; l’histoire, en partant, a fermé à double tour et jeté la clef.

À l’image de Gwen et de Miette, nous pénétrons graduellement - au gré de promenades, de conversations, de correspondances échangées - dans un monde qui ressemble au nôtre, parfois, ou qui lui est profondément étranger. L’éloignement dans l’espace se double de ruptures temporelles, et l’art de la romancière est de tendre d’invisibles fils pour relever des pans de vie : de destinées.

Le faisceau de destinées, dans Esplanade Avenue, condense l’histoire de France depuis le Grand Siècle, depuis l’union de Louis XIV, roi de France et de Navarre, avec Anne d’Autriche, fille du roi d’Espagne, berceau de la Louisiane. Face à Marvillèse le métèque, le sans-grade, Aube de Kervadeuc et son frère incarnent la vieille aristocratie (terrienne) finissante5, tout comme Félicienne la Normande, ou Soisig la Bretonne - au domaine du Harvouët, dans la forêt de Brocéliande - incarnent toutes les servantes, gouvernantes et bonnes de jadis, et comme la jeune Parisienne originaire du Nord, Fleur Versache, vendeuse dans un grand magasin, illustre la nouvelle dynamique sociale qui porte ou secoue la France 1900, la prétendue « Belle époque »...

Jean Béraud : La Modiste sur les Champs-Elysées. Jean Béraud : Jour de vent.

Le chapitre IX où Fleur Versache vient en aide à Marvillèse au bord du suicide est sans conteste un des plus attachants et des plus aboutis – tant par sa mise en scène que par son style - du roman d’Annick Le Scoëzec Masson. Sa restitution du Paris des dernières calèches et des omnibus tirés par les chevaux, à l’heure de l’Exposition universelle du tournant de siècle - avec les trottoirs roulants de la « Fée Électricité » - est aussi prenante que ses évocations du clair-obscur dans la forêt bretonne, ou des méandres ténébreux, tissés de cris et de frôlements, dans la selve louisianaise.

Jean Béraud : Parisienne, Place de la Concorde, 1890. Giovanni Boldini : Traversant la rue, 1875.

Il y a donc deux histoires dans ce livre : celle qui s’écrit sous nos yeux, en devenir même ; et l’histoire au passé, qui s’achève avec les bruits de bottes que le protagoniste de Thomas Mann, Hans Castorp, entend confusément lorsqu’il redescend de La Montagne magique pour se jeter dans la mêlée de 1914.

En alternance, sur un mode moins tragique, le lecteur découvrira, chemin faisant, La Nouvelle-Orléans à l’aube du second millénaire, dans la rue du marché français, par exemple, avec ses huîtres (plates et douces) et son poisson-chat - que l’on vous sert, de succulente façon, à l’hôtel Monteleone, une des adresses préférées de Tennessee Williams ou de Truman Capote -, et les spécialités créoles, aussi corsées que colorées, du restaurant Tujague.

Car l’art de vivre et la cuisine occupent aussi leur place, toute leur place, dans ce roman des deux mondes et des trois temps. L’auteur nous en donne à cœur-joie, de la gastronomie sans complexe, des mets les plus simples aux préparations les plus délicates, aux recettes rares, aux ingrédients barbares... C’était encore plus vrai quand Paris était « la capitale du XIXe siècle » (Baudelaire) et la « capitale des peuples » (Victor Hugo). Notre cicerone n’est autre que le baron de Kervadeuc, décadent à souhait, haut en couleur comme un personnage de Barbey, qui connaît comme sa poche les dernières brasseries en vogue, comme les dernières guinguettes où l’on peut encore souper entre milords et gourgandines. Mais il sait (ou plutôt, il sent) combien ces jours-là sont comptés. À l’égal de Marvillèse - le roturier, le rapin sans le sou, l’obscur -, Kervadeuc, le dernier des barons - comme il y eut, de l’autre côté de l’océan, le dernier des Mohicans - sait bien que l’Europe « aux anciens parapets » jette ses derniers feux, ses dernières forces, brûle ses derniers vaisseaux avant le cataclysme qui se trame dans l’ombre. Dans Esplanade Avenue, le destin de l’Europe comme du sud des États-Unis, d’un millénaire à l’autre, d’un château l’autre, est suspendu à un fil.

Que découvrent donc Miette et Gwen tout au bout de leur quête ? Ils cherchent un tableau, le grand œuvre de Marvillèse, un portrait... Certes, ils sont tout occupés par le contenu de vieilles lettres, par des allusions voilées, des lambeaux de confessions. Mais ils vont, comme il se doit, trouver autre chose, cela même qu’aura induit le chemin parcouru ensemble : le croisement et l’assomption de leurs propres destins, la rencontre des origines, comme une tête s’abandonne sur une épaule au gré d’un banc sur la rive, et qu’une mèche nous frôle la joue dans une brise de juin qui danse en janvier. Et le Sud, à l’instant, loin des guerres, du vacarme et des chemins fangeux, en est transfiguré.

Jean-Christophe Montclar (Octobre 2011).

1) Annick Le Scoëzec Masson, Esplanade Avenue, L’Harmattan, 2010.

2) Marvillèse naît dans le quartier algérois de Belcourt vers 1860, soit un demi-siècle avant Albert Camus.

3) Annick Le Scoëzec Masson avait déjà montré son attachement à ces thèmes dans son premier roman, Mélancolie au sud (Paris, L’Harmattan, 2004), dont le cadre était surtout la Charente rochefortaise – le pays de Loti – et sa nostalgie d’horizons lointains, quand La Fayette embarquait sur l’Hermione.

4) C’est le « grand dérangement », restitué par le poète nord-américain Longfellow, au XIXe siècle, dans Evangeline ; Longfellow qui faut également traducteur de poésie classique française et espagnole.

5) Le peintre Edgar de Gas lui-même avait abandonné la particule et signait Degas, à l’image de Lamenais.

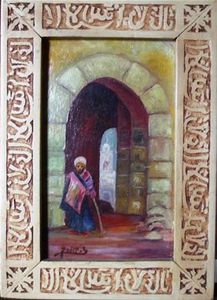

Eugène Diez : Alger, une rue de la casbah (années 1930).

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F56%2F79%2F833100%2F129202797_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F33%2F05%2F833100%2F128222059_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F78%2F833100%2F126046736_o.jpeg)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)